“Seu sangue corre em minha veia como um rio de coragem; eu sou aquele que vence o tempo e faz do inimigo, irmão. Queima em mim a força dele, e nos tornamos um só, pulsando sob o céu, como a chama que nunca se apaga.” — Antônio Torres, Meu Querido Canibal

“Comer para se tornar mais forte, comer para ser o outro e, ao mesmo tempo, ser mais de si.” A frase poderia ter saído do coração de um manifesto ou do interior de uma aldeia Tupinambá. Na verdade, ela ecoa lá de trás, das primeiras histórias que o Brasil contou a si mesmo. Quando o alemão Hans Staden, prisioneiro dos Tupinambás no século XVI, observava os rituais de antropofagia e tremia ao ver-se quase devorado, ele provavelmente não conseguia entender o que aquilo significava. Staden nos legou um relato precioso: uma imagem que chocaria a Europa e, séculos depois, seria reinterpretada não como um ato de barbárie, mas como o início de uma ideia — a primeira semente do que, com o tempo, se tornaria a filosofia da Antropofagia Cultural Brasileira.

Os Tupinambás comiam seus inimigos porque acreditavam que, ao devorar a carne, tomavam para si a força e as virtudes do outro. Algo que, para eles, era parte de um pacto com o mundo, um diálogo entre corpos, uma dança entre vivos e mortos. Comer para absorver, comer para transformar. E não foi isso, afinal, o que o Brasil fez ao longo de sua história? Engolimos o mundo, comemos influências, devoramos culturas, e transformamos tudo em algo novo, algo com gosto de sol e terra.

Hans Staden escreveu Duas Viagens ao Brasil (1557), e o teólogo francês Jean de Léry escreveu Viagem à Terra do Brasil (1578). 1 Ali, entre espantos e perplexidades, encontramos o embrião da ideia de antropofagia. Para os europeus, aquilo era canibalismo; para os Tupinambás, era ritual e cultura. O canibalismo Tupinambá assustava e fascinava, mas também plantava uma ideia: uma sociedade que devora o outro não por ódio ou fome, mas para criar uma fusão, uma força.

Começo pela obra do alemão porque foi a única que li. Staden, com seu olhar estrangeiro e espantado, observou o Brasil pela primeira vez. Um aventureiro à deriva, com um trajetória maracada por lutas ora do lados dos portugueses ora dos franceses, capturado e preso pelos tupinambás, viu de perto o que parecia ser o “terror canibal” e transformou esse fascínio em palavras. Ficou 9 meses preso, sob a condição de lutar a favor daquela etnia para pagar sua pena e por muito pouco não foi devorado. Seu livro, Duas Viagens ao Brasil (1557), registra a dor e o encantamento de um mundo onde, entre outras coisas, o ritual de comer o outro não era só selvageria — era uma forma de assimilação, uma fusão de corpos e espíritos. Um espetáculo que durava dias, com roteiro bem estruturado e performances impactantes. 2

Séculos depois, em meio ao refinamento do século XIX, Eduardo Prado — aristocrata, grande produtor de café em São Paulo, pensador, amante das letras e fundador da Academia Brasileira de Letras — adquiriu uma edição original do livro de Staden. Não foi apenas um capricho de colecionador. Em uma época em que o Brasil buscava definir sua face, essa edição era um emblema de resistência contra o império cultural europeu, uma forma de gritar que também éramos feitos de outras raízes, que a Europa não tinha o monopólio da alma brasileira. Prado, membro de uma elite intelectual, herdeiro de uma fortuna cafeeira, tinha sede de redescobrir o que era brasileiro nos tempos ancestrais e, junto com a ABL, deu início aos registros deste “Devir-Brasil”.

Quarenta anos mais tarde, Paulo Prado, sobrinho-neto de Eduardo, cresceria com essa memória ancestral, um eco de selvageria civilizada que o acompanharia até a Semana de Arte Moderna de 1922, que ele ajudou a financiar. Paulo Prado se tornaria o mecenas de uma geração que carregava em si a faísca da transformação e da revolta. Resultado de busca incessante por uma produção artística genuinamente brasileira, a Semana foi um grito irreverente, um desejo de desmontar as convenções, devorar, com fome, as influências europeias e beber do grosso caldo das raízes locais. Foi aí que Oswald de Andrade ergueu seu Manifesto Antropófago e nos apresentou à ideia de que devorar era, na verdade, o segredo para sobreviver. Em vez de aceitar pacificamente as influências, era preciso digeri-las, transformá-las. Ou, como Oswald diria, “só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago”. Talvez o Brasil fosse sempre uma promessa de antropofagia. Só precisávamos dar o primeiro passo e assumir a fome. Deixá-la existir . Não à toa “Olha aí a nossa comida pulando” era frase icónica frequentemente pronunciada entre os círculos daquele intelectuais modernistas tropicais.

“O que é nosso não queremos negar, queremos engolir e transformar.” Era essa a essência do Manifesto. Oswald propôs que, em vez de rejeitar a influência externa, o Brasil deveria devorá-la e transformá-la. Nascia aí a Antropofagia Cultural — uma filosofia que se baseia no “devorar para criar”. O Brasil, dizia Oswald, não rejeita, ele incorpora, mistura, dilui, transforma. A antropofagia indígena virou metáfora para a criação cultural. Ser brasileiro, afinal, era ter a capacidade de absorver o outro e produzir algo inteiramente novo.

Na literatura, Mário de Andrade escreveria Macunaíma, o herói sem nenhum caráter que é também todos os caracteres. “Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são”, diria o herói numa de suas travessuras. Em Tarsila do Amaral, a antropofagia se transformava em cor e forma com o Abaporu — a figura de pés enormes e cabeça pequena, esse homem que come gente e que é devorado pelo Brasil de mil possibilidades. Era como se, de repente, a brasilidade surgisse como um ritmo novo, como um corpo que dança com a história, devorando o passado e o futuro ao mesmo tempo.

O conceito de antropofagia estava longe de ser brincadeira modernista ou uma provocação de Oswald. O antropólogo suíço Alfred Métraux, um observador atento das culturas indígenas, mostrou o quão complexa era essa prática entre os povos originários. Seus estudos de que o canibalismo não era um espetáculo de barbárie, mas um ritual de encontro e incorporação. Um ato de comunhão, de apropriação do que o outro tem de mais vital. Era mais do que um ato físico — era uma filosofia que Oswald e seus companheiros modernistas reinterpretaram, transformando em manifesto de uma identidade cultural capaz de absorver o mundo sem perder-se nele.

Nos anos 1950, essa antropofagia se refletiu na música. A Bossa Nova foi um jeito de abraçar o jazz americano e devolvê-lo com uma suavidade tropical. Quando João Gilberto canta Chega de Saudade, ele revela o espírito de um Brasil nostálgico e delicado, uma saudade que é ao mesmo tempo leve e profunda: “Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser.” A bossa era uma antropofagia sutil, uma melodia que absorvia o estrangeiro e transformava em outra coisa, algo que o mundo ouviria com olhos fechados, sentindo o calor de uma praia distante.

Depois, nos anos 1960, a Tropicália elevaria a antropofagia ao nível da contestação, do grito político. Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e outros tropicalistas devoraram o rock psicodélico, a música popular, o samba e o que mais houvesse, para criar um som que era profundamente brasileiro e, ao mesmo tempo, mundial. Em Tropicália, Caetano descreve um Brasil mítico e real, complexo e contraditório: “Eu organizo o movimento / Eu oriento o carnaval.” A Tropicália, com sua mistura explosiva, levou a antropofagia cultural a uma nova fronteira: o Brasil não apenas devorava o outro, mas também se devorava, reinventando-se com cada novo ritmo, cada nova influência.

É emblemático o relato de Moraes Moreira sobre a visita de João Gilberto ao apartamento dos Novos Baianos, quando o grupo alugou uma cobertura em Ipanema, recém-emigrados da Bahia para o Rio, no momento em que alcançavam sucesso nacional. Segundo Moraes, além do susto de receberem à porta aquele homem que, de terno castanho e gravata preta, mais parecia um agente da ditadura que vigorava na época, João pediu que mostrassem tudo o que sabiam, que exibissem todo o virtuosismo musical do grupo. Ao final, ele os olhou e disse: “Está tudo certo, mas falta Brasil.”

Naquele momento, os Novos Baianos estavam imersos em acordes inspirados pelos novos movimentos do rock internacional, com canções embaladas por letras que traziam a leveza da Jovem Guarda e da música popular da época. Contudo, faltava a raiz — e a observação de João os colocou de volta ao centro dessa busca.

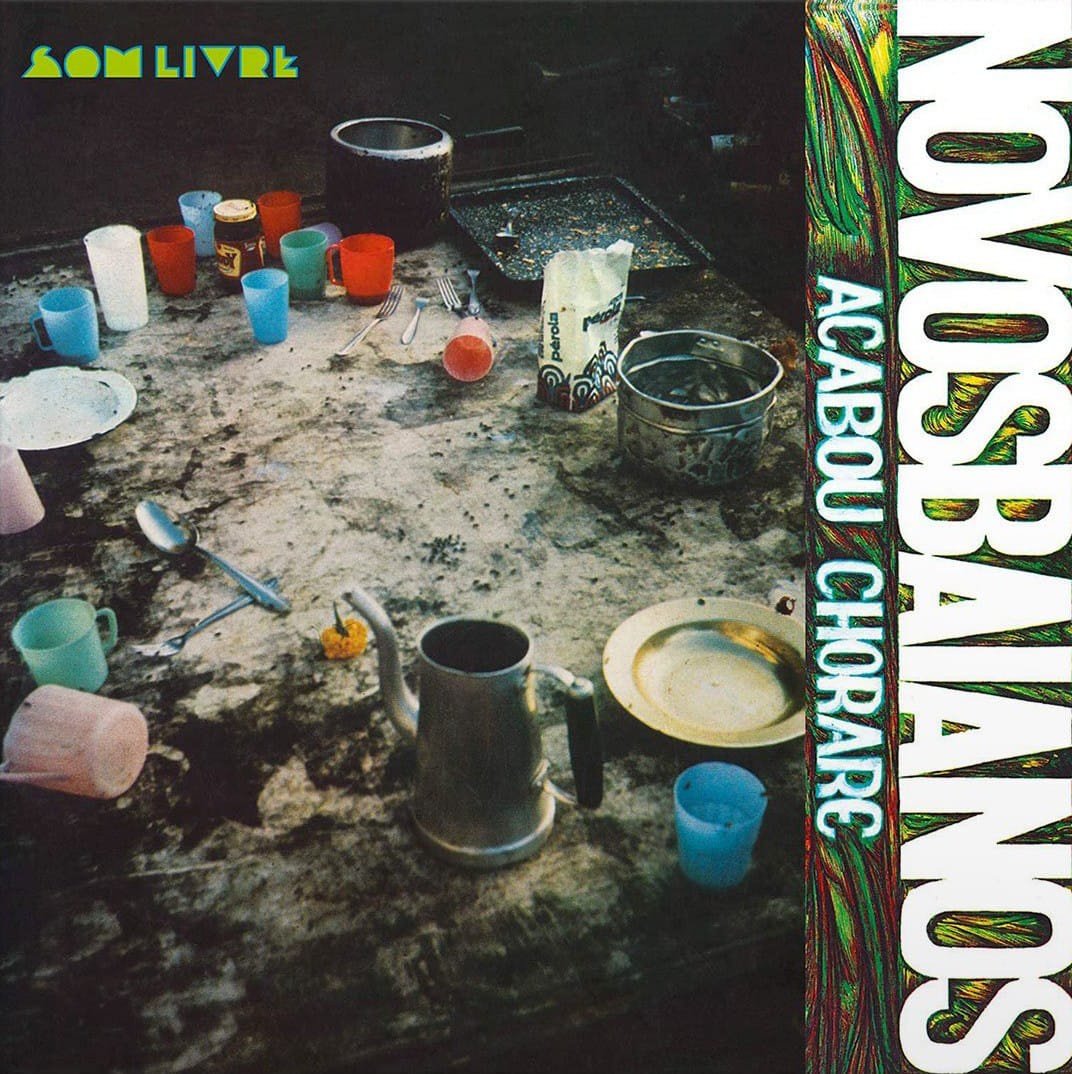

Não deu outra: bebendo do samba, do baião, incorporando temas e instrumentos da cultura popular brasileira e mesclando tudo com as batidas e acordes da guitarra elétrica, os Novos Baianos deram origem ao icônico álbum Acabou Chorare, um marco de brasilidade que misturou o mundo e a terra, o novo e o tradicional, reinventando a própria identidade sonora do Brasil.

Essas expressões da música e da arte brasileira mostram como a metáfora antropofágica não se trata apenas de mistura, mas de uma criação constante, uma reinvenção contínua. Cada movimento artístico, cada expressão cultural é um novo tipo de fome. E essa fome não se sacia, porque a brasilidade é esse eterno apetite pelo outro, essa capacidade de transformar o que é externo em algo que nos define e nos amplia.

Essa fome insaciável não parou. Nos anos 1990, o Manguebeat do Recife, com Chico Science, trouxe o espírito da Tropicália para o Nordeste. Em A Cidade, Chico canta sobre uma realidade dura, uma cidade devoradora: “A cidade se apresenta centro das ambições / Para mendigos ou ricos e outras armações.” Era como se o Brasil devorasse o próprio Brasil para se entender melhor. Isto para não deixar de citar a mistura perfeita entre passado e futuro feita pelas letras e arranjos do Baiana System, atualizando toda a atropofagia musical no idos de 2010. Esse é o espírito antropofágico: não há medo de absorver, de transformar. É um ato de coragem que carrega o risco e a promessa de ser algo genuíno e mestiço.

Antropofagia Cultural: A Chave da Nossa Identidade

O conceito de Antropofagia Cultural não é apenas uma ideia bonita. Ele define a essência da cultura brasileira moderna. É a chave secreta por trás da nossa capacidade de criar uma identidade única sem negar as influências externas. É por isso que o Brasil pode produzir um Tom Jobim e um Glauber Rocha, uma Tarsila do Amaral e um Hélio Oiticica, uma Tropicália e uma Bossa Nova. Em todas essas expressões, vemos a capacidade de devorar o outro e recriá-lo de forma original.

Ao abraçar a antropofagia cultural, a cultura brasileira se torna universal sem perder a autenticidade. Somos mestiços não só no sangue, mas na alma, na estética, no som. Comer o outro é nossa forma de existir. Transformar é nossa maneira de criar. A antropofagia cultural nos ensinou a olhar o mundo, a absorver tudo o que ele tem a oferecer e a fazer disso uma nova forma de ser, uma nova arte, uma nova música, uma nova poesia.

No entrelaçamento de vozes, ritmos e cores, o Brasil é um corpo que pulsa e expande, uma pele que absorve e devolve, se desfaz e se refaz, eterno e fugaz, dançando à beira do novo e do ancestral. É uma identidade feita de pedaços do mundo, um mosaico vivo que se fortalece não nas fronteiras, mas nos abraços; não pelo que rejeita, mas pelo que devora, transforma e devolve. É a selva e a cidade, o batuque e o silêncio, a fresta por onde entra a luz e onde sempre cabem mais histórias, mais sons, mais sonhos.

Esta identidade única, fortalecida não por tudo aquilo que ela não é, mas por tudo que ela pode ser.

E continua sendo. Tal qual o Rio de Janeiro de Gil.

Ambos encontram-se em PDF e é possível encontrá-los numa rápida pesquisa na internet. ↩︎

O relato de Hans Staden sobre os Tupinambás chega como uma bomba à Europa na segunda metade do século XVI. A publicação de seu livro coincide com o florescimento de ideias renascentistas e humanistas que redefiniriam a compreensão do homem e da sociedade como: Thomas More, com a sua Utopia (1516); Nicolau Maquiavel, com O Príncipe (1532); e Montaigne, em seus Ensaios (1580). ↩︎

Foto: Flora Negri

Rafael Medrado é ator, produtor e pesquisador das Artes Performativas, com formação pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Com uma trajetória que abrange o teatro, o cinema e a televisão, Rafael construiu uma percurso internacional, atuando no Brasil, em Portugal e em outros países.

Além de seu trabalho como artista, dedica-se à reflexão sobre temas como arte, cultura, filosofia, política e comportamento, compartilhando suas ideias em cursos, palestras e no blog Entre Outras Coisas.